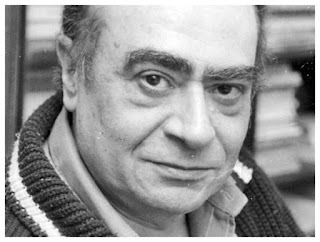

ENSAYO de UNO: RELACIÓN de MARIO LEVRERO en BUENOS AIRES

Jorge Mario Varlotta Levrero (Uruguay,1940-2004)

Fui librero quince años en la calle Corrientes. Tal vez,

los mejores de mi vida. Al atardecer, Mario Levrero retornaba de su trabajo en

calle Uruguay, entre Corrientes y Sarmiento, pasaba por la librería, y se

quedaba un buen rato a conversar. Fue al promediar la década de 1980, cuando

vivió en esta ciudad. Yo lo había conocido tiempo antes en Montevideo. También,

claro, lo había leído; conocía su obra.

Dos ciudades y el tango. Una de las primeras cosas que me contó fue su emoción por calles

nombradas antes en los tangos. Las

letras de los tangos o sus títulos eran su literaria guía urbana, ninguna otra.

Como en la buena literatura, la realidad no manda sino esta clase de

conocimiento previo que se tiene sobre ella. La percepción ha sido trabajada

por esa sensibilidad cognitiva y ya no hay modo de volver atrás. Una de esas

calles fue Rodríguez Peña, donde vivió, vereda impar, de Corrientes hacia el

sur. Citemos aquí parte del epígrafe de Kafka que puso en el pórtico de

su novela, La ciudad precisamente:

“¿Veo allá lejos una ciudad, es a la que te refieres?”.

Yo le preguntaba por Montevideo. Hablaba, no en forma

casual, de otros montevideanos, también fuertemente relacionados con Buenos

Aires. Me contó cómo había conocido a Sábat, en un club dedicado al tango. Me

dijo, de Onetti, que sabía escuchar mientras te miraba con una cara así de sapo.

Ahora bien, en esta ciudad casi nunca Levrero se salía de un recorrido

obsesivo, consistente en ir a su trabajo por Sarmiento, volver por Corrientes

y, finalmente, entrar en su casa de Rodríguez Peña; a lo sumo y por algún

objetivo puntual (otras librerías, un pedicuro, otros amigos, un almacén) ese

caminar se extendía a calles laterales, pero cercanas; muy difícilmente a otros

barrios. Después se mudó no lejos de allí, a Hipólito Yrigoyen, enfrente de la

Plaza del Congreso, entre Solís, la continuación hacia el sur de Rodríguez

Peña, y Entre Ríos, la continuación de Callao, por donde va la luna rodando,

dice Ferrer, otro uruguayo. Más allá, terra incognita, ciudad incierta,

territorio ominoso como el de un mal sueño. Su vida entonces transcurría entre

esas pocas manzanas ya sabidas.

Otra imagen de la misma familia: en los encuentros,

sacaba un cigarrillo del paquete, se lo colocaba en la oreja, miraba la hora y

luego anotaba en columnas de una libretita; era escritor hasta en eso; con los

años, me contaron, lograría dejar de fumar. Buenos Aires, además, tenía para él

un suplemento que la tornaba más atractiva. Era el olor que subía en invierno

desde el subte. Es paradójico que en una ciudad tan marcada por la cultura

francesa no se llame, como en otros lugares, “Metró” al tren metropolitano,

sino Subterráneo, como en Londres. Podemos pues imaginar a Levrero parado en la

boca del subte, sin descender, únicamente percibiendo con placidez en el

invierno el vaho cálido y envolvente que ascendía del Underground

porteño.

Libros nuevos y viejos. Jorge Varlotta (el otro, el mismo;

el portero y el otro) frecuentaba los locales de venta de libros de viejo o

usados, librerías de canje de la calle Corrientes o Sarmiento, como un resabio

inolvidable traído de Montevideo. Una noche se apareció con la primera edición

de Lolita (Editorial Sur,

1959), en traducción de Enrique Pezzoni bajo el seudónimo de Enrique Tejedor.

Yo ya vendía la nueva edición de Anagrama, que comenzaba a estar de moda y

mantenía la mención de que el traductor era Enrique Tejedor, pero por supuesto

nada decía, ni dice, de Buenos Aires ni de Sur, 1959. Otra noche, irrumpió en

la librería con un ejemplar sin tapas de la traducción que había hecho J.R.

Wilcock de El ángel subterráneo, la

novela de Kerouac (Editorial Sur, también 1959). La noche del 13 de abril de

1987, me regaló Diez cuentos

policiales argentinos, la primera compilación de ellos hecha por

Rodolfo Walsh, para la casa editora Librería Hachette, 1953. Sabía muy bien que

andaba necesitando ese libro.

Le conocí dos mujeres; una que se iba, la otra que

llegaba, con la que terminaría por dejar Buenos Aires y partir hacia Colonia.

Yo no hacía mucho que me había separado, y me había mudado a un departamento en

un noveno piso donde había muerto una mujer joven, que vivía sola luego de

retornar del exilio en México. Allí tuve un sueño que transcurría en ese mismo

lugar. La mujer estaba en la cocina, parecía lavar platos o comer algo,

mientras abría y cerraba la heladera; el resto del departamento a oscuras, yo

apenas si la vislumbraba. Le conté ese sueño como quien cuenta un viaje

cualquiera, una noche cualquiera. Jorge me dijo que no debía asustarme, la

mujer me estaba dando la bienvenida en forma benéfica, y no debía perturbar su

recuerdo o presencia. No pude evitar la carcajada; recordé entonces su Manual de parapsicología, sus

“creencias” al respecto. Esta vez fue su turno de mirarme con una cara así de

sapo.

La amistad, la literatura. Nos reíamos mucho. El

tenía un humor amable e inteligente, que con frecuencia viraba al absurdo, más

cerca de la ironía que del sarcasmo. Me describía a su jefe como a Drácula

corriendo por los pasillos de la empresa; jefe al que, naturalmente, era

habitual que irritara; según él, un personaje muy snob, que reforzaba

tal imagen al usar una suerte de sobretodos oscuros y largos hasta el piso.

Debo decir que sus observaciones de ese estilo no eran desatinadas.

En las primeras horas del sábado, íbamos a comer con

amigos a los restaurantes o cantinas de la calle Montevideo. Una de esas

oportunidades, se armó una discusión altisonante, que dejó algún tendal de

historias amistosas en el camino. Habíamos tomado mucho (él tomaba cerveza, no

demasiado) y alguien dijo que se encontraba realizando trámites para obtener la

ciudadanía italiana; adujo un posible nuevo golpe militar, más cruento,

indicios del cual eran las amenazantes rebeliones de militares “carapintadas”

de esos años. Como suele ocurrir, se formaron dos bandos, a favor o en contra.

Yo estaba entre los que se oponían y argumentaba a partir de la manida causa de

la identidad nacional. La discusión se deslizaba por los gritos y los golpes de

puño en la mesa. Me parece verlo a Mario Levrero sonriendo, en un rincón,

apartado de ese griterío argentino, dejando caer intervenciones muy sutiles

como quien arroja ramitas bien secas al fuego, para mantenerlo vivo; estaba más

allá de aquellos avatares de la imbecilidad, que lamentablemente nunca se van

del todo.

Compilé y presenté, por esos días, textos de Rodolfo

Walsh dispersos en publicaciones periódicas, no reunidos en libro, destinados a

una colección que dirigía Jorge B. Rivera para la editorial Puntosur. Cuento para tahúres y otros relatos

policiales tenía uno que nos gustó especialmente, “Tres portugueses

bajo un paraguas (sin contar el muerto)”, y él generosamente lo publicó como

adelanto en la revista Juegos,

incluyendo los dibujos originales de Raúl Valencia que hacían sentido con lo

textual y no pudieron aparecer en el libro. También recomendé a Rivera cuentos

de Levrero, y a mi vez publiqué como anticipo “Espacios libres”, en Unidos, revista de la renovación

peronista, que dirigía Carlos “Chacho” Álvarez, cuyo consejo de redacción

integraba. En mi trabajo sobre Walsh,

intentaba sacarme de encima la sociología de la literatura y las relaciones

entre ésta y la política, pero dicha impronta asomaba todavía en mi discurso,

por eso la dedicatoria de Espacios

libres alude irónicamente a ello: “Para Víctor, a quien debo la

existencia de esta bella edición, esperando que sepa comprender el trasfondo

sociológico y las implicancias socio-económico-culturales que vertebran este

volumen, producto de una específica coyuntura política”.

La literatura es ese “espacio libre” que no permite el

anclaje del sentido y que por añadidura revela el sin sentido del mundo y de la

vida. Ya no pertenezco a la izquierda nacional ni a ninguna otra; no suscribo

sociologías de la literatura ni me interesa particularmente su relación con la

política. Me he quedado a solas con ella. Siempre es amistosa, generosa. Pero

ya no están ni Levrero ni Varlotta. Fue un espejo en el que mirarme. Queda por agradecerle

su paso por la calle Corrientes y mi vida, la literatura, la amistad.

(Publicado bajo el título de “Un espejo donde mirarse”, sobre el

escritor Mario Levrero (Uruguay, 1940-2004), en El País Cultural, suplemento de El

País, Montevideo, viernes 11 de agosto de 2006, p. 10.)

Comentarios

Publicar un comentario